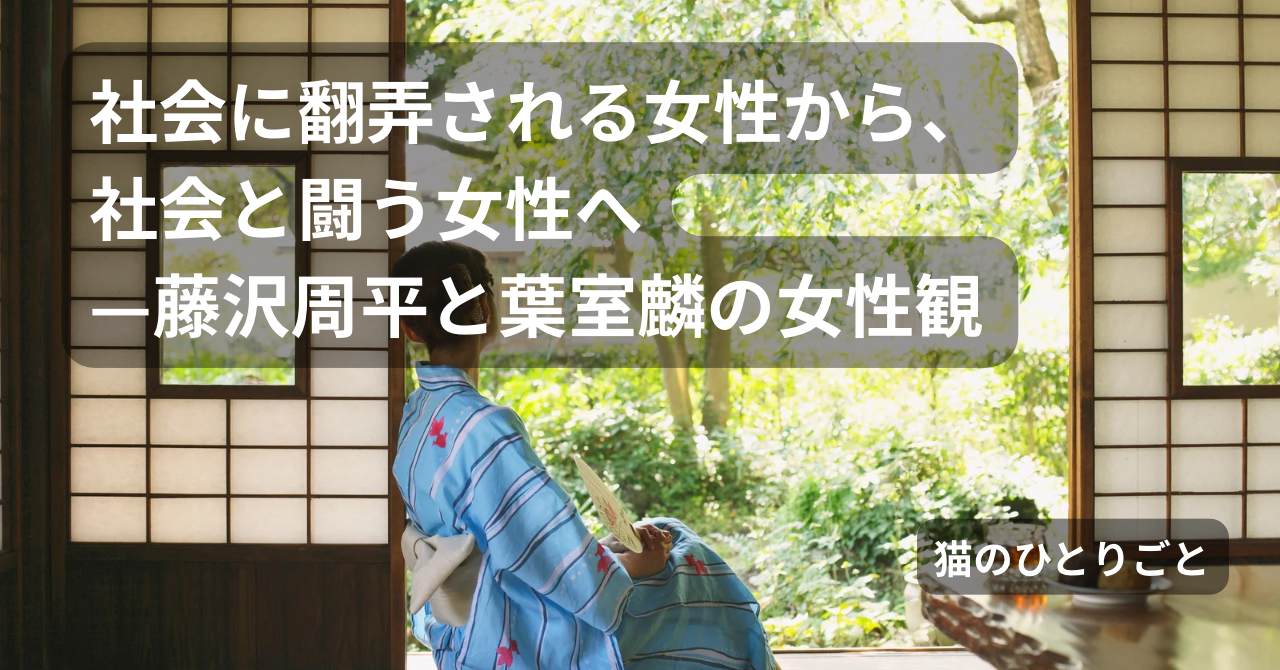

昨夜、葉室麟の『辛夷の花』を読み終えて、ふと藤沢周平の作品を思い出した。同じ江戸時代を舞台にし、同じように封建社会の制約に縛られた男女を描きながら、そこに込められた女性への眼差しがあまりにも違っていたからだ。藤沢周平が描く女性の多くは、時代の波に翻弄され、悲恋に沈んでいく。一方、葉室麟の志桜里は、離縁という屈辱を受けながらも、決して項垂れることなく前を向いて歩き続ける。同じ土壌から、なぜこれほど異なる花が咲いたのだろうか。

藤沢周平の代表作『蝉しぐれ』を例に取ろう。文四郎と幼馴染のふくは、互いに想い合いながらも結ばれることがない。ふくは殿の側室となり、一度だけ文四郎と想いを遂げるものの、再び側室としての人生に戻っていく。彼女にも確かに芯の強さはあるが、それは社会の重圧に押し潰されそうになりながら、かろうじて自分を保とうとする強さである。藤沢作品に登場する女性たちは時代や社会の枠組みに抗うことなく、その中でひっそりと自らの尊厳を守ろうとする。その美しさは、諦念と共に受け入れる人生の哀感の中にこそ見出される。

一方、『辛夷の花』の志桜里は全く違う。離縁という屈辱を受け、船曳家に戻るか戻らないか悩む彼女の姿は、確かに傷ついている。しかし、その傷は彼女を萎縮させるのではなく、むしろ内なる強さを呼び覚ます。物語の終盤、家族を守るために薙刀を手に取る志桜里の姿は、藤沢作品の女性たちとは明らかに異質だ。彼女は社会の重圧に屈することなく、個としての強さで運命と闘う存在として描かれている。ふくが社会の枠組みの中でかろうじて自分を保とうとしたのに対し、志桜里は社会そのものに立ち向かう。興味深いのは、彼女の隣人である半五郎もまた、過去の百姓殺しという罪を背負って剣を封じている点だ。二人は共に過去の傷を抱えながらも、互いの存在によって新たな歩みを始める。まさに辛夷の花のように、まだ寒さの残る季節に、希望の白い花を咲かせるのである。

この違いは、どこから生まれたのだろうか。まず考えられるのは、二人の作家が歩んだ人生の違いである。藤沢周平は若い頃から苦難の連続だった。農家の息子として生まれ、教員を経て結核を患い、転々とした職歴の末にようやく記者となったものの、28歳の若さで妻を癌で失う。この深い悲しみと絶望感が、彼の作品に通底する諦念の美学を生み出した。一方、葉室麟は地方紙記者として順調にキャリアを積み、50歳まで安定した職業生活を送っている。同じく遅咲きのデビューでも、その土台となる人生体験がまったく異なるのだ。さらに重要なのは執筆時期の違いである。藤沢が活躍した1970年代と、葉室が作品を発表した2000年代では、女性の社会的地位や価値観が大きく変化している。葉室の描く女性像には、現代的な自立意識が自然に反映されているのかもしれない。

しかし、この二人の作家が時代を超えて愛され続ける理由は、アプローチは違えども、共に人間の普遍的な感情に迫っているからではないだろうか。藤沢周平の描く諦念の美しさは、誰しもが人生で味わう挫折や別れの痛みに通じている。ふくが最後に文四郎に語る言葉に込められた諦めと愛情は、現代の読者も自らの体験を重ね合わせる。一方、葉室麟の志桜里が見せる困難に立ち向かう強さは、現代人が求める希望の光でもある。過去の傷を乗り越えて新しい歩みを始める姿は、今を生きる私たちにとって励ましとなる。悲哀と希望、諦念と闘志—一見対照的に見える二つの世界観は、実は人間の心の両面を表している。江戸時代という共通の舞台で、二人の作家は人間存在の深奥に迫り、それぞれ異なる光を当てたのである。だからこそ、私たちは今もこれらの作品に心を動かされ、そこに自分自身の姿を見出すのだろう。

コメント