昨日は、ほぼ一日仕事に費やしました。今月上旬に鹿児島で行ったワークショップの内容を整理する作業です。これは、東京出張前に済ませておきたかった仕事でした。

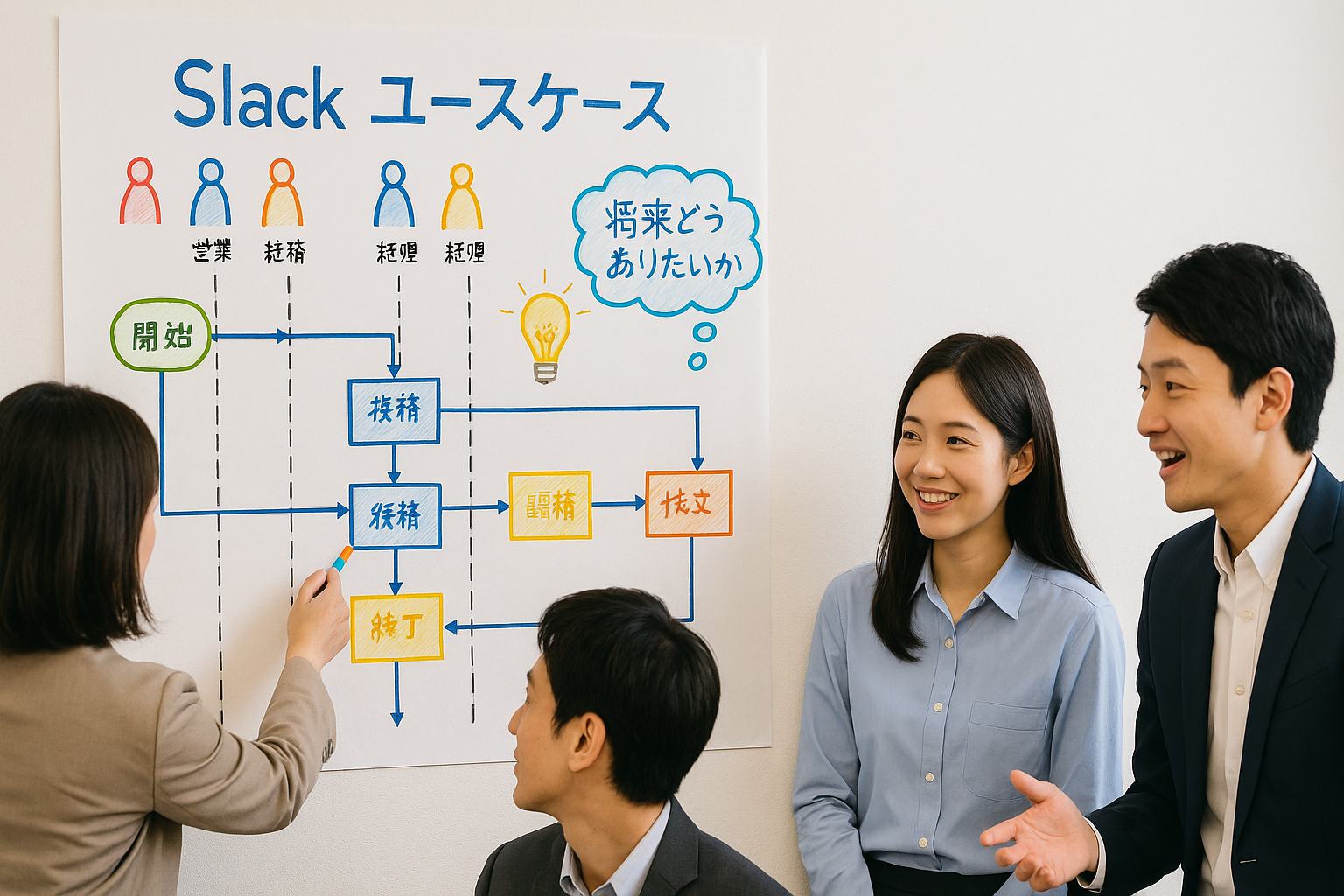

今回のワークショップは、お客様と一緒に、あるコミュニケーションツールのユースケースを検討するものでした。まず、お客様の業務を起点から終点まで横軸に整理し、縦軸にはその業務に関わる登場人物を明示します。これを模造紙の上にマッピングし、業務の流れの中で「誰と誰が」「どういう情報を」「どういう手段で」やりとりしているかを“見える化”していくのです。

多くの企業では、コミュニケーション手段が統一されていません。Slack、Chatwork、Teams、メール、Google Chatなど、様々なツールが併用されており、それぞれに散在する非構造化データ(会話データ)は、蓄積されることなく流れ去っていきます。そのため、企業の情報資産として活用することが難しくなっています。

これまで、構造化データ(データベースに蓄積される売上データや業務進捗など)を管理・活用することは当然とされてきました。しかし、非構造化データの利活用については、有効な手段が長らく見つかっていませんでした。ところが最近では、AIの発展によって、こうした会話データの中からナレッジや業務上のヒントといった有益な情報を抽出できるようになってきました。

だからこそ、このワークショップでは先入観を排し、「今現在、誰と誰の間で、どんな情報がやりとりされているのか?」「当人たちはそこに課題を感じているのか?」といった“事実”に着目します。

そしてワークショップの最後には、現状の課題を踏まえたうえで「将来、どうありたいか」という理想像を自由に描いていただきます。大切なのは、特定のツールや製品の名前を挙げることではありません。「こうなったらいいな」という未来を、お客様自身の言葉で語っていただくのです。

今回のワークショップは2日間にわたって実施され、合計10チーム・約40名の方々にご参加いただきました。その情報整理はなかなか骨の折れる作業でした。1日目の分は営業の方にお願いし、私は2日目の内容を担当しています。

お客様の声をもとに、私たちが提供できるソリューションとの接点を整理し、具体的な提案へとつなげていきます。最近ではAIをテーマにしたワークショップも増えており、「未知のツールをどう導入し、効果を上げていくか」「ROIをどう担保していくか」を考えるうえでも、こうした対話型の手法が非常に有効であると感じています。