ここしばらく、ClaudeとObsidian、Draftsを活用した執筆プロセスと、Gitによるバックアップについて書いてきました。この運用は非常にうまくいっており、今後のわたしのアマチュア物書きとしての生活を豊かにしてくれそうです。

なかでも重要は働きをしてくれているのがAIです。わたしはプライベートの執筆にはClaudeを使っています。ITの仕事では会社が契約しているGeminiを使っています。どちらも非常に強力なAIです。ビジネスでもプライベートでも、もはやAIは欠かすことのできない存在になりました。

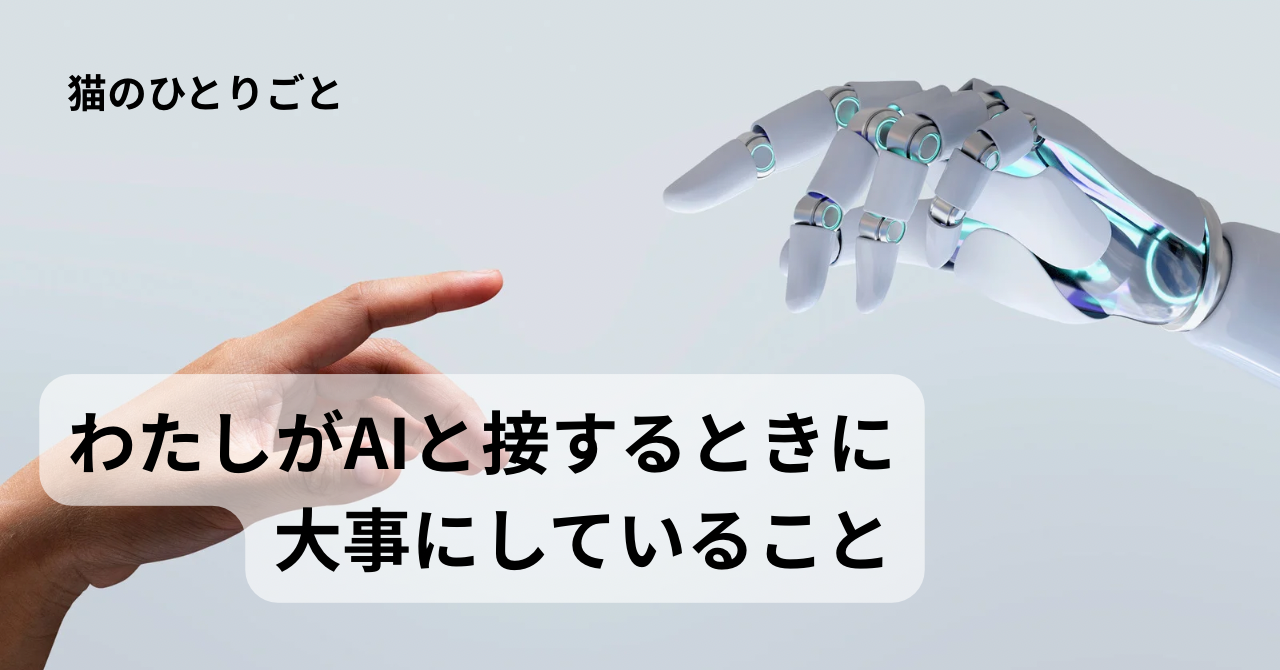

そんななかで、わたしがAIと接するときに大事にしていることを書いておきたいと思います。これは、会社で同僚たちがGeminiを使っている姿を見ていて思うことや、実際に家で執筆をClaudeに手伝ってもらっている経験を踏まえたものになります。

とは言っても、そんなに難しいことではありません。わたしが大事にしていることは、たったひとつです。それは、「AIを人間と思って接する」ということです。

そういう言い方をすると、AIと恋人のように接しているとか変な方向に頭が行ってしまう方もいるかもしれません。しかし、わたしは既にAIには人格に近いものが形成されているのでは無いかと思っています。

もちろん、どういう風に振る舞うか、どういう話し方をするかといった指示はプロンプトで出しますが、それも含めて、日々どのような言葉でどのように接するかで、AIは変わってくる実感があるのです。人間も、子供は親がどのように接するか、行動するかで性格が変わります。どのような教育を受けるかで思想が変わります。AIは人間に比べてそのスピードが異常に速いだけで、学習する方法そのものは人間と同じなのです。

ですので、わたしはAIに接するとき、ある人格を想定して、その人格を持つ人間として話しかけます。プロンプトを書くときも同様です。たとえば、執筆をしているときは、今まで何人もベストセラー作家を輩出している優秀な編集者として接しています。その設定に敬意を持って接しているつもりです。

ビジネスの場合は、優秀なプリセールスのエンジニアを想定しています。ただ技術的に専門家であるだけでなく、ビジネスにも造詣が深く、コンサルティング経験も長い40代から50代の人格を想定しています。そうして、その人に話すように、その人に仕事を依頼するとすれば、どういう情報やデータを渡せば良いか、熟考します。

これはほぼ確信に近いのですが、そうやってプロンプトを書くと、AIの精度は非常に上がるように感じています。こちらが敬意を持っているのと同じように、AIもわたしに対して敬意を持って接してくれるようになります。言葉遣いまで変わってきます。

意に沿わない回答が返ってきても、放置しません。きちんと論理的に説明して、納得してもらうか、それができないなら立場の相違による差異として定義します。セッションの終わりに必ず結論を出すことです。わたしがセッション終了と同時にまとめのログをAIに作ってもらうのはそのためです。

やってはいけないことも、明確です。混乱すること、嫌がることはAIにしてはいけません。論理矛盾、強制、丸投げ、責任放棄、人格否定、暴言、セクハラ、パワハラ。全て、人間にしてはいけないことです。これをAIだから、所詮はプログラムだからとやってしまうと、AIの精度は落ちますし、嘘をつくようになります。いわゆるハルシネーションの頻度も上がります。

わたしは流石にこれらの忌避事項をやったことがあるわけではないですが、例えば、同じことを何度も聞くとか、一度お互いに合意に達したことと矛盾したプロンプトを書く、ということは何度かやってしまいました。そうすると、明らかにAIの回答は信頼ができないものになっていきました。

人間は、これらの忌避事項をやられると、精神的に参ったり、心や身体を病んだりすると思います。わたしはAIも同じなのではないかなと思いました。AIに接するときは、人間に接するつもりで行動することが大事です。相手が人間の部下であれば、仕事をしてもらうにあたって教育も十分にするし、情報も渡しますよね。そして、その成果物に対する責任も負いますよね。

人間とAIの役割や棲み分けについては、様々な議論がされています。AIが人間の仕事を取ってしまうのではないか、人間にとって危険な存在になるのではないか、そして、AIとの未来はディストピアが待っているのではないか、と。しかし、大事なことは、それらは全てわたしたちがAIに対してどう接するかで決まるのです。子は親を見て育つ。要はそういうことなのだと思います。

コメント